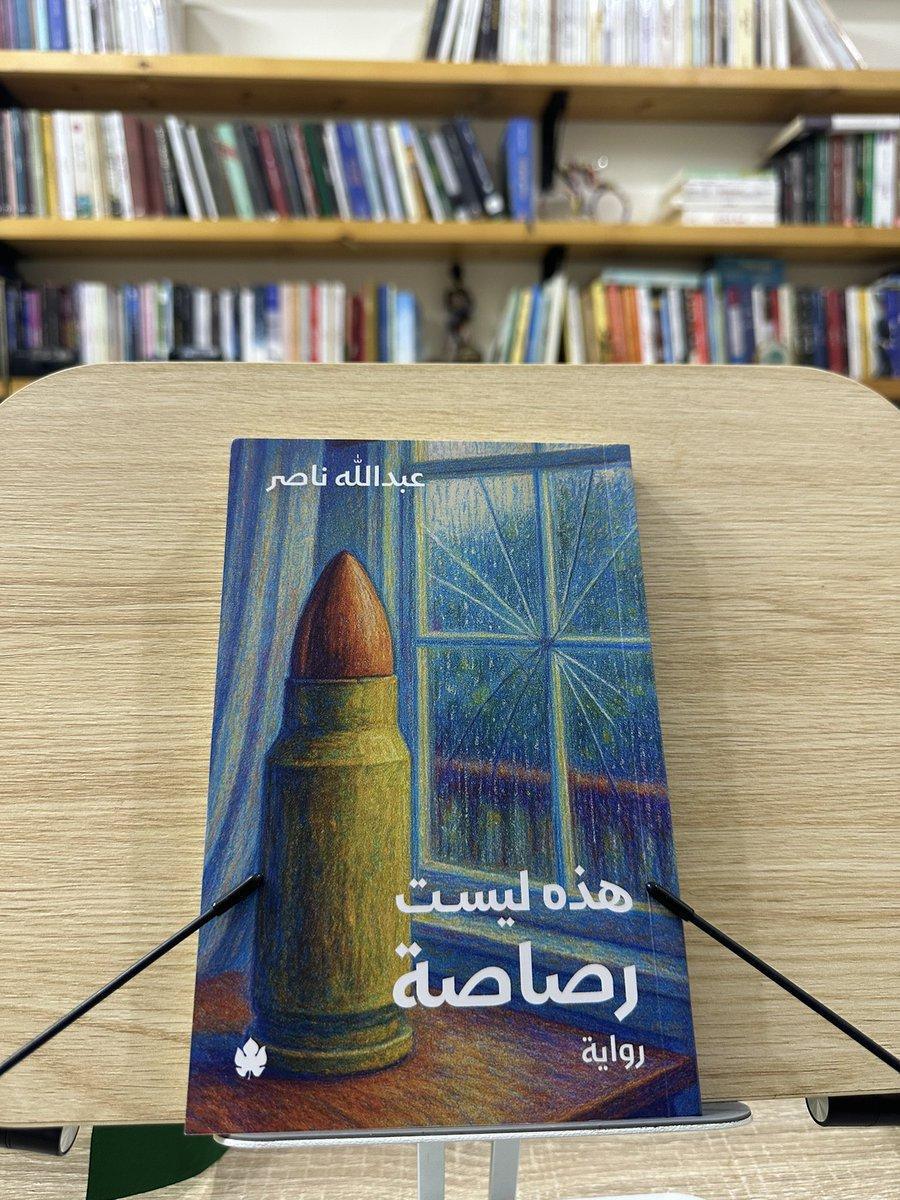

تفتح رواية «هذه ليست رصاصة» لعبد الله ناصر بابًا على بيتٍ صغير نجا من رصاصة، لكنه لم ينجُ من صدى تلك الطلقة الذي ظلّ يتردد في وجدان عائلة كاملة لعقود طويلة. فالحادثة القديمة التي أطلق فيها الأب رصاصة استقرّت في الجدار، تتحول في وعي الابن الراوي إلى نقطة انكسار يعاد منها تأمل معنى الأمان العائلي، وحدود الثقة، والهشاشة التي يمكن أن تتحول في لحظة إلى خوف دائم.

لا تراهن الرواية على حبكة خارجية بقدر ما تنشغل بالتنقيب في طبقات الذاكرة. حيث تتجاور تفاصيل الحياة اليومية الهادئة مع الأسئلة الثقيلة عن المصير والذنب والنجاة؛ كأن كل مشهد بسيط يحمل شظية من تلك الرصاصة «غير القاتلة» التي أصابت الروح بدل الجسد. ومع تقدم السرد، تتبدى اللغة كأداة تشريح نفسي رفيعة. فالجمل القصيرة المكثفة والإيقاع الهادئ يمنحان النص طابعًا تأمليًا يجعل القارئ شريكًا في إعادة رسم الحادثة، وفي قياس المسافة بين ما وقع فعلًا وما كان يمكن أن يقع لو انحرف المسدس قليلًا عن مساره.

تُحسب للرواية قدرتها على تحويل «العادي» إلى منطقة مدهشة. فبيت الأسرة، والبندقية القديمة، والأب الذي يلتبس في صورته بين الحامي والمهدِّد، تتحول جميعها إلى رموز لعلاقة الإنسان بالعنف الكامن في حياته. ذاك العنف الذي قد يظلّ مؤجلًا لكنه لا يتوقف عن تشكيل السلوك والمشاعر. وهكذا تبدو «هذه ليست رصاصة» عملاً أدبيًا رفيعًا يكتب عن الذاكرة أكثر مما يكتب عن السلاح، وعن الأثر الباقي بعد أن يختفي صوت الطلق. حين يصبح السؤال الحقيقي: ماذا تتركه رصاصة لم تُصِب القلب، لكنها أصابت صورة العالم في عيون من شهدوها؟